「身体が引くにつれてズレる」

「左右のバランスが分からない」

弓を引く動作が始まるだけあって悩みが尽きないポイントですね!!

足踏み〜打起しで意識していたことを継続して、次の八節に入っていきます。

(「足踏み」「胴造り」「弓構え」「打起し」)

①引分は第一段階、第二段階に分かれる!

②大三で結果が決まる!

③弓は引くものではなく押すもの!

実際に弓を引く段階に入った「引分け」をみていきましょう!急に教えてくれるようになる”教本”と理解しても中々うまくいかないこの「引分け」!

一進一退の弓道の面白さが詰まったこの射法八節をマスターすることができるか!難しいことこそ熱中して、自分がどうやって体を動かしているかを理解しよう!

それでは、見ていきます!!

①引分は第一段階、第二段階に分かれる

引分けは大三までの第一段階、大三から会までの第二段階に分かれます。

⑴(第一段階)打起し~大三

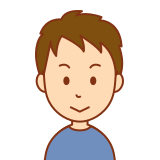

打起しの段階で左手は右手より低い位置にあります(感覚程度ですが。打起しの記事を思い出してくださいね!「打起し」)そこから、弓手(左手)を主導に弓が的に向くように左にスライドさせましょう。このとき、右手はつられて少し左に流れます。弓の力は肩で受ければ余分な力は必要なくなります。出来ていないと肩が抜けないように力がいりますね。

また、両拳を結んだ線と両肩を結んだ線は平行になるようにしましょう。(このとき矢先が的を指している必要はありません)また、手の内は崩れない程度に力を抜き、弓に対して真っすぐ押しましょう。

⑵(第二段階)大三~会

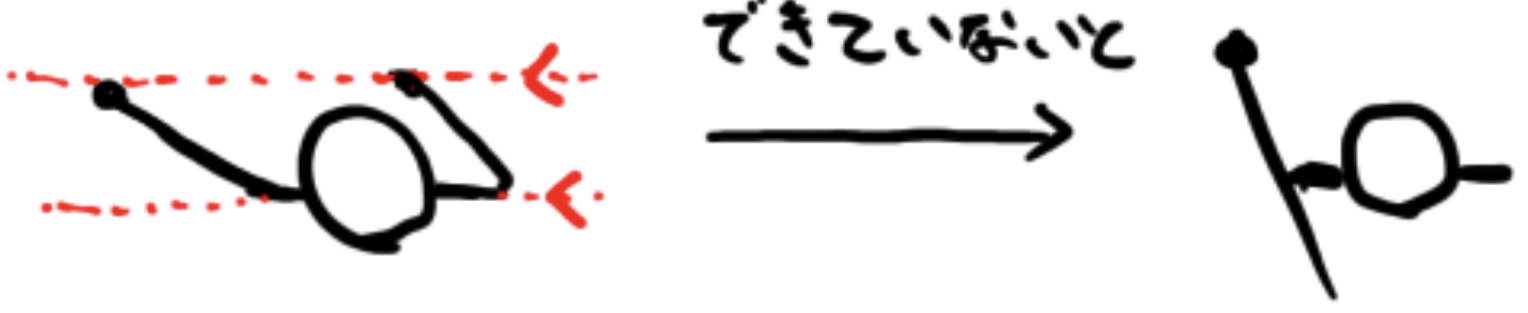

弓手(左手)は手の内が崩れない程度に力を抜き、弓に対して真っすぐ押している状態が30%の力だとします。そこから、会に寄るにつれて徐々に100%に近づくイメージで押していきましょう。

馬手(右手)は押した分だけ引いてあげれば大丈夫です。引く方向は弓に向かって垂直に押せていれば、真逆になるポイントを探してその方向に引くだけです。1方向だけ体が動かしやすく軽く感じる場所があります。(肘~拳に力が入っていると見つからないので注意!)

②大三で結果が決まる

会に近づくにつれて体にかかる負荷は増えていきます。負荷がかかれば、体の自由は効かなくなっていきます。大三はその中である程度自由に体を動かせる最終ポイントになっています。

ここまで意識してきたことが本当にできているか、このまま引分けの第二段階に入っていっても問題がないかを確認する時間です。問題があれば、必ずここで改善してから第二段階に入りましょう。

大三は的中させるための最後の安全ロープです。

③弓は引くものではなく押すもの

大三の正式名称は「押大目引三分一(おしだいもくひきさんぶんのいち)」です。

押しを大目に、引くのは三分の一の力でという意味です。文字通り、大三の時点で弓手(左手)主導なことがわかります!!射法八節は前の動作を引き継いでいることを思い出してください。大三以降も弓手主導で引分けていくことが分かりますね!!

コツ:押した分だけ引く!(最終的に押せるだけ押す!)

押す感覚が掴めている上級者は身体の中心側(二の腕あたりで押すイメージを持って、感覚としては支えているだけ!というイメージに切り替えていきましょう!)

ヘルプ:引き切れていないと指導が入る場合は、弓手(左手)をもっと押して、その分引くようにしましょう。

④オマケ

引分けから先は鏡では見れなくなるので、動画等を撮ってもらい、自分の身体の動きを知ることが大切です。チラッと鏡を見る人もいますが、大抵身体が動いてしまうので自分で見る人はその辺も考慮したいですね!

まとめ

①(第一段階)崩れない程度の脱力手の内で、弓に対して真っすぐ押す

(第二段階)会に寄るにつれて徐々に100%に近づくイメージ

②大三は的中させるための最後の安全ロープ

③押した分だけ引く!(最終的に押せるだけ押す!)

的中を決める大三(押大目引三分一)の重要さを知りましたね!!

足踏みから意識した成果をここで出しましょう!!

手の内がどうしても痛い人は押し手弽の購入も検討してみるのもいいですね。

練習しているうちに手の内の皮も破れなくなっていきますので、頑張っていきましょう!

(「足踏み」「胴造り」「弓構え」「打起し」「引分け」「会」「離れ」「残心(身)」)

「引分け」は、打起こした弓を左右均等に引分ける動作である。「引分け」は射の運行にあたってその中心となるもので、「引分け」の良否は次にくる「会」「離れ」に大きく影響する。昔は「引取り」と称していたが、射を行う場合、弓を押し弦を引いて弓を左右にひとしく引分けるのであるから、表現どおり現在は「引分け」と称している。

『弓道教本 第一巻射法編〔改定増補〕』財団法人全日本弓道連盟編

「引分け」が「会」「離れ」の結果に大きく影響されることが明確にいわれています。「足踏み」~「打起し」の結果が「引分け」に影響し、弓を引く段階になった「引分け」が後の「会」以降に影響するということから、やはり射法八節が一連の動作であることが分かります。

「会」は特に最後の段階に入っているため、一連の動作がしっかりできていれば、身体を自由に動かすことができません。つまり、「引分け」が考えながら体を動かすことのできる最終段階ともいえるでしょう。

また、弓は”引く”と表現しますが、弓を”押し”ということから、弓は引くものだと誤解しないようにしたいですね!日本では右利きの人が圧倒的に多く、強く引きすぎて弓を支えるための弓手(左手)が弓の抵抗に負けてしまうことも多いです。引くものではなく、押すものと理解することが、上達するための重要なポイントにもなりますね!(正しくは、押すというより支えるものと考えていますが)

引分けの方法には、次の三つの様式がある。

『弓道教本 第一巻射法編〔改定増補〕』財団法人全日本弓道連盟編

一、正面に打起こし、「大三」を考え途中とめずに引き分ける。

二、正面に打起し、「大三」ー押大目引三分一ーをとり引分ける。

三、左斜面に打起こし、途中とめずにあるいは「三分の二」をとり引分ける。

以上いずれの引分けの場合でも、両拳に高低なくほぼ水平(または矢先がわずかに低い程度)にし、矢は身体と平行に運び、矢先が上がらぬよう的に向かって水平を保ちつつ左右均等に引分ける。その弦の通り道(弦道という)は、額の約拳ないし二拳以内のところで、左手拳は的の中心に向かって押し進め、右手は右肩先まで矢束(やづか:自己の引く矢の長さ)一ぱいに引き、頬につくように、口のあたり(頬付けといい、口の線=口割=より下がってはいけない。)で引きおさめ、弦は軽く胸部につけ(胸弦:むなづる という)、縦横十文字の規矩(きく)を構成する。

慣れない文章ですので、分かりやすいようにまとめてみますね。

規矩(きく):手本・基準のこと。

1⃣両方の拳は同じ高さにする。

2⃣矢は両肩を(上から見ると)線で結んだときに平行になるようにする。

3⃣矢は水平(地面と平行)に保つ。

4⃣「大三」のとき、右拳は額から拳1~2つ分離れたところにする。

5⃣左拳は的に向かって押して、右拳は右肩の先まで大きく引く。

6⃣引くゴールは、矢は頬っぺたにつけて、そのとき矢は上唇と下唇の割れ目あたり(割れ目より上にする)にする。

7⃣胸に弦をつける。

8⃣十文字を完成させる。弓道〜三重十文字と五重十文字〜 を参考にしてくださいね!

以上のようにみてみると、教科書のように十文字を完成させるための手順が決まっえちることが分かりますね!矢が少しさがってもいいと書いてますが、これは身長差があるからです。3mの身長の人が水平にしては、的より上に飛んでしまいますからね!ただし、的までは28mあるので、数ミリ矢先が下がるだけで、着地点には大きく影響がでます。パッとみて分からない程度、矢先が下がる程度でおさまると思います。

「大三」あるいは「三分の二」などの場合、外観的には止まっているように見えるが、身体全体の働き(張り)を考えての規矩(きく)である。

『弓道教本 第一巻射法編〔改定増補〕』財団法人全日本弓道連盟編

「引分け」の動作は、腰を中心とし、息合いと協応して、ゆったりと静かに、遅速なく、水の低きに流れるように左右均等に引分けなければならないが、この場合、胸の胸骨と背の筋骨を使って胸の中筋から左右に開くように身体を弓の中に割って入る気持ちが必要である。いわゆる体で引くことが寛容で、これが正しく使われると、弓矢と体との縦横十文字も正しく構成され、弓体が一体となる。

協応:異なる器官や機能が協力し合い、かみ合って働くこと。

遅速:遅いことと、速いこと。

⑴「大三」「三分の二」では止まっているだけじゃなく、前段の1⃣~8⃣を成功させるための規準づくり。

⑵左右は同じ高さスピードでゆったりと押し引きする。そのとき、身体が弓と弦の中に割って入るイメージで、胸の中心から肩を開くようにする。

⑶つまり、⑴~⑵は、腕だけでなく、身体全身の筋肉を使うことが大切。

⑷1⃣~8⃣と⑴~⑶が出来るようになったら、十文字もできるようになる。

今までの射法八節と比べて、急に技術を教えてくれるようになりましたね(笑)

それほど難しいけど重要だということ!大枠としては、初心者~中級者はまずはここまでマスターしてほしいところです!!

コメント